医者との向き合い方 自分との向き合い方

(雑誌記事を基にした説明会 後段)

『週刊現代』(令和4年12月24日号)の記事を読み、我が意を得たりと感じました。

これまでの治療を見直し、薬を減らしていこうと思うが、ご意見をとのリクエストがありました。

前段は「クスリに頼らない生き方」をテーマにお話ししました。

後段では、もうひとつのテーマ「医者と患者の関係性」を取り上げます。医師とどう向き合えばよいか、自分とどう向き合って折り合いをつけるかについて考えていきます。

前段で触れた 医者から勧められた治療を今後どうするか、薬はいつまで飲むのかといった話は、かなり昔から繰り返されてきました。こうした話題を耳にして感ずるのは、医者と患者の “思い”の差です。患者側としては、自分の考えを伝えたのに理解してもらえない、希望に沿った治療がされない、一方的に管理されている気分になるといった思いがあるようです。

一方の医者のほうにも、良かれと思って説明しているのに頑固すぎる、あなたが提示してくる内容は科学的に矛盾があり民間療法にすぎないといった思いがあるように感じます。

ともあれ医者も患者さんも、それぞれのホンネを口にせず懐に秘めたまま向き合ってきたのだとすれば、そのスタイルはこれからも変わらないのではないかと気になっています。

そこでまず医学や医療そのものについて、基礎から考えてみることにしました。

何が正しくて何が誤りなのかワカラナイのが医学?

自然科学のなかで数学や物理学、化学、地球科学の実験には、結果のバラつきがみられません。10人が同じテーマで実験すれば同じ結果になります。いずれも再現性の高い科学ですから、物理学ですと、たとえば3メートルの位置からリンゴを落とした場合、地面に届くまでに要する時間は一定です。誰が何度やっても、かかる時間は同じです。

化学であれば、AとBを一定温度で反応させたら化合物Cになるといった具合です。

誰が何度やっても同じで、反応した結果 化合物Dや新規物質Eが生まれたということは起きません。

一方、生物学や医学では事情がやや異なります。10人が同じテーマで実験してみてもデータにバラつきが生ずることがあるのです。たとえば実験用ネズミと病原体Pを共存させてネズミに感染させたあと、薬剤Mを投与した群と、投与しなかった群を比較したところ、投与群は速やかに病原体Pが駆逐されて消えていき、2つの群に有意差がみられたため、薬剤Mは治療薬として有効であるとの結論が得られたとします。

しかし、別の人がやってみたところ、実験用ネズミはたしかに病原体Pに感染したものの、薬剤Mを投与しなかった群でも自然治癒や軽快例が多かったことから、病原体Pによる感染症に薬剤Mが有効とはいえないとする結論が出たりします。

結論がブレる理由は、実験対象である生命体や生命体のパーツ(臓器や細胞)に個体差があることと、投与量を含めた実験環境や手法のちがいといった細かな実験デザインのほか、調査の対象・観察期間が結果を左右するためです。

上記は異なった結論が実験レベルで導き出される例ですが、ヒトを対象とした臨床研究としては、ベンゾジアゼピン受容体作動薬(睡眠導入剤や抗不安剤に多い)を長く服用していると認知症が誘発されるらしいといった話題がありました。2014年9月にフランス・カナダのグループが報告したのが発端で、3か月以上服用するとアルツハイマー型認知症のリスクが1.5倍になるという内容でした。

しかし翌2015年6月にスイスのグループが報告したレポートはまったく逆で、服用と認知症発症との間に因果関係はないといった内容でした。

2016年2月のワシントン大学の論文も同様に、因果関係はないとの結論を出しています。

医学や医療は科学的というより経験的

個体差のある対象を “科学する”のが医学ですから、医学では統計学が欠かせません。

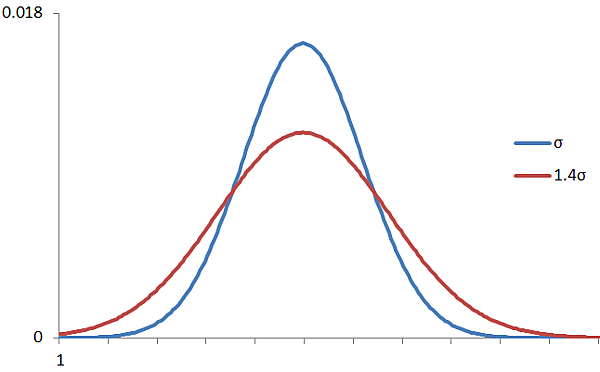

たとえば、ある成分の個体差や薬の効果を調べて統計を取ると、多くは下図のような正規分布になります。青と赤、いずれも中央に多数派がいて、両端に少数派が並びます。

この図では、青いラインのほうが、赤いラインより「稀」な人が少ないことになります。

赤いラインのほうが、多数派からはみ出た人が多いことになります。

医学や医療でウソだホントだという意見が飛び交ったり、まったく逆の現象が実証できたとの発表があったりするのは、すでにお話ししたとおりで珍しいことではありません。

けれどもこれまでの常識をひっくり返す結果が出たという場合、正規分布図にある稀なゾーンや、はみ出した部分に焦点が当てられていた場合が、しばしばありました。実際に確認された事実ですからウソではないが、多数派つまり普遍的事象を説明するにはムリがあります。

けれども前後を逆にして、決して多数派ではないが、実際起きている事実にもっと目を向けるべきだ! とアピールされてしまうと拍手喝采。巷でにんまりする人が増えるわけです。

医学や医療では、いまだにこうした話が尽きないため、ひとつの実証よりも蓄積されたデータを重視し、結果にはバイアスがかかっていないかどうかを慎重に吟味する必要があります。

治るかどうかは医療的技量より本人の素地次第

話を戻します。医師と患者はどう向き合うのがよいかの話です。

馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない(You can take a horse to the water, but you can’t make him drink.)という諺があるように、医師はクスリを投与することはできても、それを強引に飲ませるわけにはいきません。クスリそのものを破棄したり、放置してしまう患者さんには そもそも医師の声が届かないのですから、医師が治療上の全権を握っているわけでもないのです。

医師は患者の病態を説明し、治療したほうがよければアドバイスするでしょう。納得できた患者は医師のアドバイス(投薬を含む)を受け入れることになります。しかし納得できないなら、受け入れなくてもいいのです。受け入れるか受け入れないかは患者の判断次第というわけです。

投薬を含めた医療サービスの基本は、医師と患者が話し合って決める点にあります。

もとより医療や医学の基本は治すためというより、崩れた体調が元に戻るようアシストする程度に過ぎません。若い時代の医師は自分が治したのだとつい思いがちですが、いくつもの病態や加齢現象に触れると、治すことの限界がわかってきます。

難しい病態を抱える人や、恒常性が崩れてきた超高齢者に対して、医学は残念ながら無力です。

治るかどうかは高度先端医療による技量でなく、患者本人の素地(素因や病態)にかかっています。

「ダークダックスしてえな」

しかし失望する必要はありません。医師との関係性を良好にするためのヒントを、2つ提示します。

まず、会話のなかでふと出てくる相手のことばやしぐさを注意深く観察することです。その点では医師も患者さんも同じ。患者さんの語りから医師が患者の心情を推し量るように、相手の医師の語り口調から、どういったことを考えているのか想像してみる余裕を持って対話に臨むとよいでしょう。

その昔、重い病を抱えた人がいました。自宅での治療でなく病院での入院治療を選ばれました。詳細は控えますが、理由は家族との関係性にありました。長引く肺の病が肺性心を起こしていたため、トイレまでちょっと歩くだけでも酸素を吸っていないと息が切れてしまう。

その人がふと漏らしたことばが「もういっぺん、ダークダックスしてえな」でした。

聞いていたナースは、カラオケの話だと思ったようです。そこであるとき見舞いに来たという友人に訊いてみたわけです。「カラオケに行きたいんでしょうか? だったら遊戯室でご用意しましょうか」。しかし、友人の方から意外な意見が出ました。「焼き鳥屋に行きたいんじゃないかなあ」。

ナースがベッド脇に行って「ひょっとして、やきとり?」と訊いてみたら、目を閉じたまま口元がちょっと緩みました。その焼き鳥屋さんは、もうもうと煙立つ店でカウンター席があるだけ。本来は6人くらいしか入れないけれど、客がひとり、またひとり来ると順次詰めていく。10人くらいになるとそれぞれが半身になって座るようになる。それが昭和を彩った往年の4人組アンサンブル・ダークダックスの歌唱スタイルに似ているため、その焼き鳥屋で一杯どう? って誘いたいときは、隠語でダークダックスというようになった––。

そんなわけで行くなら今だと思い立って、携帯酸素ボンベを車椅子につけて行くことになりました。

ふと出てくる相手のことばやしぐさを見逃さない

主治医同行、担当ナース同行、病棟婦長さん同行で、普段着に着替えて焼き鳥屋詣で。

当時は師長さんでなく婦長さんと呼ばれた時代でした。お店に着くと、あれだけ苦しがっていた人の目が生き生きしていました。ビール片手に焼き鳥をつまむのを見ながら、ぼくらが黙々とビールを飲んでいたのは、飲むことしか手立てがなかったからです。「おいしい?」「よかったね」といった声掛けはやめよう。してあげた感が漂う声掛けは不自然だと事前に話し合ったことがありました。それでどう声をかけようかと思っていたけれど、臨席したぼくたちは誰もしゃべることができなかった。

一方で、自然な会話ができていたのは店主さん。つい昨日も来た常連客にかけるようなしぐさで接していました。プロはすごいなと思いました。懐の深さ、瞬時にすべてを見抜く力、表に出さない抑制の利いたアドリブに、すっかり脱帽でした。

患者さんは、それから二か月ほどして亡くなりました。

何がいいたいか……ですから会話のなかで、ふと出てくる相手のことばやしぐさを見逃さないようにってことです。それによって相手との関係性が化学反応を起こし、距離がぐっと近くなることがあるのです。末期の方への対応は、ふと漏らしたことばを聞き逃さない感度のいいアンテナが必要です。

ひるがえって健康体である方、しかも自分の意見が言える方の場合なら、変わった話題の方向性や語り口調から、医師が何を感じ何を希望しているか推し量る力を持っていたほうが有利だと思います。診察の場で医師と患者は対等です。経験値の差はあっても、立場は対等です。忘れないでください。

脳からコトバを切り出して、ぽんと前に置く

医師との関係性を良好にするためのもう一つのヒントは、考えや意見を医師に告げたら、それを医師と自分の間に置いてみる、ということです。抽象的でわかりづらいかもしれませんが、自分の考えや意見でなく、自分の身を離れたモノとして客観視してみるのです。

大勢の前で意見できない人は、これが苦手です。特に若い人は、意見を口にすることに大きな抵抗を覚えるため人前では意見を言えない、言いたくないという人が増えています。理由と問うと、反対意見を出されたら凹むし、自分が傷つくじゃないですかといいます。自分の一部が侵襲を受けたと感じてしまうわけですね。意見は自分の体を構成するモノだと思うから傷つくのでしょう。

それなら体から切り出されたモノと割り切って、ぽんと置いてみましょう。置かれたのは自分とは異なる切り出されたモノですから、反対意見を出されてもどうってことはないはずです。反対意見を吟味して修正した結果、完成度の高いモノになれば、そのほうがお互いにとって利益になります。

両極端は避けて中道を歩こう

さて、仏教に中道という考え方があります。対立または矛盾しあう両極端の考え方や立場を取らず、いずれにも偏らない中立な立場を取る姿勢をいいます。あれもこれも心配で、テレビCMで見たサプリメントを山のように買い求め、知人友人からよいと勧められたことはすべてやらないと心配で仕方がないという人。また自分には重い病気があるのではないか、あるはずに違いないと思い込んで病院を渡り歩くのが心気症の人。

一方で、ホントウに重い病態を指摘されても、聞く耳を一切持たない人もいます。

こうした両極端な姿勢にとらわれないのが、健康な生き方といえます。根拠めいた考えや信念があってもなくても、両極端は思い切って切り捨てる。この姿勢が健全な心身を維持する秘訣です。

すでにお話したとおり「さらば薬」という生き方もあっていいでしょう。しかし生き方を決める前に、切り出してぽんと前に置いた考えや病態を、ふたたび自分のなかに取り込んでみましたか?

その行為を棚上げにして「さらば薬」に走るのは中道でなく、両極端に走る行為です。

気持ちをクールダウンさせて、自分の病歴や症状を これまで読んできた書物や医師の知識と一体化させ、それでも薬は不要または減らしたいとの結論に至ったのであれば、自信を持って医師に告げてください。医師は反対しないはずです。

先入観を捨てたフラットな関係性

医師は生き方を導く先生でなく、体の正常メカニズムや崩れたときのメカニズムと立て直し方にちょっと詳しいお友だち、くらいの感触で付き合うといいでしょう。

生き方を導いてくれるのは僧侶や牧師たち、そして書物です。

そういえば血圧が高く、長く降圧剤を服用していた人がいました。持参された紹介状をもとに話を伺ったところ、心療内科的アプローチも必要だろうと考えて対応していったある日、このところ血圧が低めだと自宅モニター記録を差し出されました。確かに血圧が下がっていました。そこで降圧剤を順次減らしていき、ついにはゼロにしたのですが、低めの状態は変わりませんでした。もともと血圧は問題ないのに、心労やストレスが加わることで、長いこと血圧が上がっていたということですね。

そうなると医師には疾患や病態についての先見性がないことになります。医学には非力で無力な面がたくさんあります。それを補うのが、人と人がなせる医療なのかもしれません。医師も患者さんも先入観を持たず、両極端を捨ててフラットな関係性で向き合うと、おのずと着地点がみえてきます。