どんな行動や言動があったら、

認知症っぽいの?

お題)

認知症と気づくためのポイントを知りたい、とのリクエストがありました。

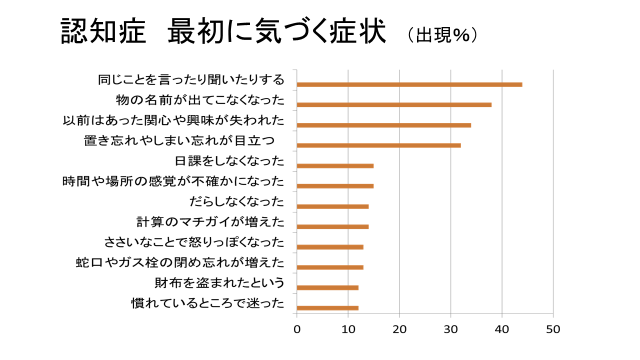

あれ? と思われる認知症のサインや初期症状は、以下のような頻度で出現します。

同じことを何度も言う、忘れ物や探し物が多くなる、約束の日時や場所を間違える、落ち着きがなくなり、怒りっぽく、頑固になる、単純な仕事や計算に時間がかかる、料理を焦がすなど失敗することが増える、洋服に気をつかわず、同じ服ばかり着たり、だらしない恰好や季節外れの格好が増えるといった症状が、認知症の「中核症状」にみられる初期症状です。

2項目以上当てはまる方は、認知症や前段階であるMCI(軽度認知障害)の可能性があります。

認知症は大きく4つのタイプがあるため、典型例を示しながら順番に説明していきます。

【症例1 75歳女性】

もの忘れが増えたほか、嫁に財布を盗まれて困ると近所に触れ回っている。それまでできていた料理ができなくなったほか、辻褄(つじつま)の合わないことや、忘れてしまったことを「興味がないから」などとごまかしたり、あることないことを平気で語るようになった妻に、夫は閉口している。

この認知症の初期症状は、記憶障害(もの忘れやもの盗られ妄想)、失語(言葉が出てこなかったり、言葉の意味が分からなくなる)、実行機能性障害(料理などの複雑な作業が出来なくなる)の3つです。直前のできごとや言動をすぐに忘れてしまうので、同じことを何度も繰り返したり、忘れ物や探し物が増えたるといった記憶障害がみられます。

次に気づきやすいのは、判断力障害と実行機能障害です。物事を計画的に実行することが困難になるため、たとえばそれまでできていた料理や複雑な仕事ができなくなります。

さらに記憶障害を周りに知られたくない気持ちから、取り繕いや作り話が増えてきます。また不安が募ってうつ状態になったり、閉鎖的になって外に出たがらなくなるケースもよくあります。

結論)症例1は、アルツハイマー型認知症です。認知症患者の半数以上を占めます。

【症例2 75歳女性】

もの忘れもあるが軽度。それより女の子が見える、壁に虫が這っているなど幻視の訴えが増えた。手の震えや小刻みな歩行がみられるほか、元気がないのが気になると家族が心配している。

この認知症の初期症状は、幻視、パーキンソン症状(小俣歩行や手の震え)、抑うつ気分の3つです。このタイプの認知症は、認知症の初期症状として一番発見しやすい記憶障害が現れにくく、代わりにうつ病やパーキンソン病といった別の病気の症状が現れるのが特徴です。

そのため長い間、うつ病やパーキンソン病の治療を受けていたといった例もよくあります。

結論)症例2は、レビー小体型認知症です。レビー小体病とも呼ばれ、パーキンソン病の類縁疾患といった位置づけです。

【症例3 75歳女性】

もの忘れがあるが年齢相応のようにもみえる。このごろちょっとしたことにも涙もろくなったほか、聞きづらい言葉をしゃべるようになった。あれが見つからない、これがないといって何時間も探しものをしている。高血圧の薬を飲んでいると思っていたが、いつのまにか通院をやめたらしい。

この認知症は、軽い記憶障害(まだらボケ、良いときと悪いときがある)、涙もろいなどの感情失禁の2つが特徴で、高血圧症を長いあいだ放置していたり、脳卒中の既往があったりします。

またこの認知症は、ラクナ脳梗塞と呼ばれる微小の脳血管障害によって緩やかに進行していく病気です。そのため、脳のダメージを受けた場所によって運動障害や構音障害や感情失禁などの症状が現れます。

結論)症例3は、血管性認知症です。脳血管性認知症と呼ぶこともあります。

【症例4 65歳男性】

どうにか定年まで勤めあげた。元来は温厚な性格だったが、2,3年前から自己中心的な言動や行動がみられるようになり、去年も今年も万引きでつかまり警察の世話になった。また言葉の意味がわからないときがあるようで、混乱する場面も増えてきた。

このタイプの認知症は、他の認知症をちょっと印象が異なります。初期症状は、脱抑制(理性が利かなくなり、自己中心になる)、反社会的行動(万引きや暴力)、失語の3つです。

この認知症では記憶はしっかりしています。その代わりに、言葉がわからなくなる失語が現れます。

また、他の認知症では見られない万引きなどの反社会的行動がみられ、この認知症に気づくためのてがかりになります。脳の前頭葉が萎縮していく病気であるため、初期症状として現れやすいのは、前頭葉が担当している脳機能の障害です。

ちなみに前頭葉(特に前頭前野)は、思考や創造性を担う脳の最高中枢で、生きていくための意欲や、情動に基づく記憶、実行機能などをつかさどっています。前頭葉は脳全体の司令塔であり、オーケストラの指揮者のような役割を担っています。

そのため、このタイプの認知症は、後天的に身についた人間らしさが失われていきます。

結論)症例4は、前頭側頭型認知症です。いわゆる若年性認知症にみられるタイプです。