がんは、なぜ生ずるのでしょう?

高齢者はがんになりやすいと聞きました。免疫力の低下と関係しているといった話も聞いたことがありますが、そもそもがんはなぜ生ずるのか、わかりやすく説明を、とのリクエストがありました。

人間の体は多くの細胞によって組み立てられており、細胞の数を増やして体を成長させたり、新しく細胞を作って古い細胞と入れ替わったりしています。

何らかの原因によって細胞の遺伝子に異常が起こり、そのことで限りなく細胞が増え続け(増殖)、別の場所に移動(転移)してしまう性格を持つようになった細胞を「がん細胞」といいます。がん細胞は増殖してまわりの臓器に影響を与えるほか、身体のあちらこちらに転移して他の臓器にも影響を与えるようになります。

本来、正常な細胞では遺伝子のコピーを繰り返すことで、ある程度規則的に細胞の数を増やしています。そして正常な細胞の数は、細胞を増殖させるアクセルとして機能する「がん遺伝子」や、細胞の増殖を止めるブレーキとして機能する「がん抑制遺伝子」によって、必要以上に増えないように調節されています。この2つの遺伝子は、細胞を正常に保つ上でなくてはならない存在です。

つまりがん遺伝子も、がん抑制遺伝子も、がんの有無にかかわらず、わたしたちの体内に存在しているといえます。たとえば動物ですと、増殖が旺盛な肝細胞は、肝臓の一部を切除しても元の肝臓の形状に戻ります。これはあたりまえのように思われがちですが、欠落した細胞を増やすべく細胞が増殖するにはアクセルとして機能する仕掛けがあり、あるところまでいくとブレーキとして機能する仕掛けがあるからこそ、細胞は無尽蔵に増えることなく増殖が止まるわけです。

この装置が遺伝子で、たとえばがん遺伝子だったり、がん抑制遺伝子だったりするわけです。

最初にまとめをしておきます。

❶ 一部の臓器を除いて、細胞は日々生まれ変わっています。そこでは「増殖」という現象が日常茶飯に起きています。この現象は細胞内にある遺伝子によってもたらされているのですが、遺伝子に異常が生ずると、増えることだけを得意としたがん細胞が生まれます。

❷ がん細胞が生じてしまったといっても、初期段階で、なおかつ免疫機能が正常に作動していれば、少数のがん細胞は免疫機能により駆逐されます。

❸ 生じたがん細胞は、遺伝子が傷を負うことで生じますが、環境に発がんを助長する物質があったり、免疫機能が落ちていたりすると、少数だったがん細胞は肥大化します。もはや肥大化したがん細胞群は、免疫機能による駆逐ができません。理由は、免疫システムから巧妙に逃れたり、免疫システム自体を機能不全に陥れてしまうといった新たな性格をがん細胞群が身につけてしまったためです。こうなると増殖に拍車がかかり、身体はがん細胞群に占拠され、栄養を横取りされ、全身衰弱のほうに傾いていきます。

以下、順を追って説明していきます。

がんは、どうやってできるの?

遺伝子が傷つき、細胞の増殖調整がコントロールできなくなる

正常な細胞は、増え続けたり(増殖)、それを止めたりを繰り返し、体の状態にあわせて調節しており、いくつかの遺伝子はこの増殖を調節する働きをもっていることは、先で述べたとおりです。

ところが、何らかの原因で細胞内にある遺伝子が傷ついて異常が起こると、この増殖の調節がコントロールできなくなっていきます。これが最初に起こる現象です。

異常な細胞が増え続けると「がん」になる

わたしたちの細胞には、もともと遺伝子の異常を見つける仕組みが備わっています。そのため傷ついた遺伝子は修復され、異常な細胞は排除されていき、正常な状態が維持されるわけです。

しかし、遺伝子が傷ついた異常な細胞の一部は、体からの命令を無視して野放図に増えたり、周りに広がったりする性質をもつようになります。これが「がん細胞」です。がん細胞が何年もかけて増え続けた結果、がんとして発見されると考えられています。

《もう少し詳しく》

がん遺伝子やがん抑制遺伝子に傷がつくと、構造変化(塩基配列の変化といいます)が生ずることにより、本来持っていた遺伝子の機能が変わってしまいます。そのため、細胞の増殖を調節できなくなり、がん化が起きてきます。このように遺伝子に傷がつき、遺伝子の働きが低下したり、機能しなくなったりすることを遺伝子変異と呼びます。

がん遺伝子に傷がついた場合は、必要以上にアクセルが踏まれた状態となり、細胞が勝手にどんどん増え続けます。一方、がん抑制遺伝子に傷がついた場合は、ブレーキが働かなくなった状態となり、細胞の増殖を止められなくなります。

がん化に関わる遺伝子に一つの傷がついただけでは、がんはできません。また、私たちの体にはがんの発生を防ぐための、遺伝子変異を修理できるシステムがあります。しかしこのシステムを免れた遺伝子の傷が何年間にもわたって蓄積すると、正常な細胞が徐々にがん細胞へと変化していきます。いくつかの遺伝子変異の積み重ねで起こるがんを、多段階発がんと言います。

多段階発がんには、大きく4つの過程に分けられます。具体的にはイニシエーション,プロモーション,プログレッション.浸潤・転移の4過程です。

それぞれの過程を個別に説明します。

1.イニシエーション

発がん物質により遺伝子に傷がつく段階をいいます。この段階では、遺伝子の傷は修復酵素によって速やかに修理されます。イニシエーションは日常生活の中でも起きています。

発がん物質には、放射線、紫外線、タバコ、化学物質(タール、アスベストほか)などがあります。

2.プロモーション

イニシエーションを受けた細胞が、発がんを助長する物質によって、増殖を促進させる段階をいいます。この段階では、このような物質に晒されなくなると、異常な増殖を止めることができるといわれています。

1.で触れた発がん物質が、プロモーションを行うことがあります。

3.プログレッション

イニシエーション、プロモーションを経て増殖している細胞に、さらに複数の遺伝子に傷が生ずると、細胞が増える速度はより一層速くなります。この段階がプログレッションです。増殖が調節できなくなり、細胞は自分勝手に増殖を始めます。これによりがん細胞が生じます。

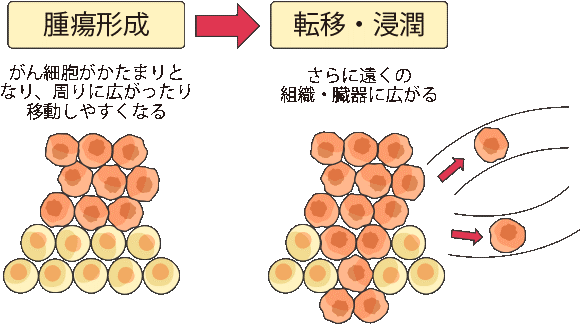

4.浸潤・転移

がん細胞がさらに悪性化した状態が、浸潤・転移とよばれる段階です。浸潤では、がん化した細胞が増えて、周囲の正常な組織を壊しながら、周りにしみこむように広がっていきます。転移では、原発巣(がんが最初にできた場所)から、血流やリンパの流れに乗って、別の臓器に移動し、そこでがん細胞が増えていきます。

がんは、こうして大きくなる

がん細胞が広がる仕組み

がんは、遺伝子が傷ついた異常な細胞(がん細胞)がかたまってできたものです。がん細胞は、増え続けかたまりを作る性質をもっています。また、がん細胞は、増え続けるだけでなく、周囲に広がったり(浸潤)、他の臓器に移ったり(転移)して新しいがんを作る特徴があります。さらに、がん細胞は、正常な細胞が必要とする栄養を奪い、身体をどんどん衰弱させていく特徴をもっています。

高カロリー輸液による栄養補給をしても栄養がうまく身体に取り入れられるとは限らず、がんに占拠された身体は衰弱に傾き、ついには悪液質とよばれる栄養失調のなれの果てに至ります。

あ

がんの発生と進行について、図でイラストを使って説明します。多くのがんは、以下の①~⑤の段階を経て発生、進行することがわかっています。

がん細胞は、細胞の遺伝子に変異が生じることによって発生しますが、正常な細胞ががん細胞になり、浸潤、転移をするようになるまでには、ほとんどの場合、複数の遺伝子変異が必要です(多段階発がん)。これらの遺伝子変異は一度に生じるわけではなく、時間をかけて徐々に蓄積していくことが分かっています。高齢になるとがんになりやすくなるのは、このためと考えられます。

悪性腫瘍と良性腫瘍のちがい

細胞の中にある遺伝子は、それぞれ決められた役割をもって働いています。その役割の1つが、細胞の増殖とその抑制です。正常な細胞は、体や周囲の状態に合わせて遺伝子が適切に働くことにより、増えたり、増えることをやめたりしています。

正常な細胞が分裂するときなどに、偶然、遺伝子に「傷」が生じることがあります。また、この傷は、喫煙、ウイルスや細菌などの感染、さまざまな化学物質、放射線などの外的要因によって生じることもあります。この傷のことを遺伝子の「変異」といいます。さまざまな原因で生じた遺伝子の変異によって、細胞が無秩序に増え続けるようになることがあり、このようにしてできた細胞のかたまりを「腫瘍」といいます。

腫瘍は、腫瘍をかたちづくる細胞の増え方や広がり方の違いから、大きく悪性腫瘍と良性腫瘍に分けられます。悪性腫瘍は、細胞が無秩序に増えながら周囲にしみ込むように広がったり(浸潤)、血管などを介して体のあちこちに飛び火して新しいかたまりを作ったり(転移)する腫瘍です。放っておくと全身に広がり、体にさまざまな悪い影響をもたらすため、ほとんどの場合、治療が必要になります。悪性腫瘍のことを「がん」ともいいます。

あ

一方、浸潤や転移をすることがなく、周りの組織を押しのけるようにしてゆっくりと大きくなる腫瘍を良性腫瘍といいます。良性腫瘍には、生涯にわたって症状がでないものや、生命に影響を及ぼさないものもあります。このため、腫瘍のできた場所や大きさ、種類などを総合的に判断し、必要に応じて手術(外科治療)を行います。たとえば子宮筋腫は良性腫瘍ですが、かなり大きく発育すると深刻な貧血を招いたり、周囲組織への影響も出てくるため手術の話が出てくるわけです。

良性腫瘍の大半は、完全に取りきることができれば再発することはありません。

がんと、免疫系との関係は?

がん細胞を退治しようとする免疫の働き

わたしたちの身体には、体内に入り込んだ異物(自分の体の細胞ではないもの)を攻撃し、排除して体を守る「免疫」という働きが備わっています。

身体の中にがん細胞ができると、免疫の働きがそれを「異物」ととらえ、排除しようとします。

しかし、がん細胞は、免疫の攻撃から逃れるために、免疫細胞(T細胞など)にブレーキをかける力をもっています。このように、がん細胞によって免疫にブレーキがかけられた状態や、もともと免疫の働きが弱まった状態などでは、がん細胞を排除しきれなくなっていきます。

それでも、がん細胞がうまく駆逐できない理由

がん細胞が生じた初期段階では、がん細胞といえども免疫システムによって排除されます。免疫システムとは、自分の構成要素以外の「異物」を認識して排除する複合的なメカニズムです。

がん免疫では、主にT細胞と呼ばれるリンパ球が活躍し、がん細胞に対して貪食細胞やNK細胞が初期応答を示すことが知られています。樹状細胞やマクロファージはがん細胞を取り込みT細胞に抗原を提示し、その後T細胞はがん抗原に対して特異的に活性化します。がん細胞を認識・攻撃し排除することが、免疫システムの役割の一つです。

ところが、がん細胞は巧妙な手で免疫システムから逃げたり、隠れたり、反撃したりします。これらは「がんの免疫回避」とか「がんの免疫逃避」などと呼ばれます。

1.隠れる手段

がん細胞は、早期がんから進行がんになっていく時期にがん抗原(がんの特徴ともされるタンパク質)を表面から隠す性質があります。早期がんの場合、免疫によってすぐに排除できるものの、この隠れる性質によってそのまま進行・転移してしまいます。

2.逃げる手段

肺、胃、腸、肝臓などは免疫細胞が多い臓器であるため、がん細胞は免疫細胞に見つかりやすい環境といえます。ところが、がん細胞は免疫細胞の一つである好中球の中に逃げてしまうことがあります。こうなると他の免疫細胞からの攻撃を逃れることができるため、そのままがん細胞は成長してしまいます。

3.免疫を抑制する手段

がん細胞が育ってしまうと、免疫細胞に反撃する力を持つようになることがあります。免疫システムが病原体やがん細胞を攻撃しているとき、免疫を抑制する機能(免疫チェックポイント)により、正常組織は損傷から身を守ることをしています。しかしがん細胞は、免疫チェックポイントを調節不全にすることで免疫攻撃から巧妙に逃げ、がん細胞は体内で進行・増殖していきます。

補足説明)

1.DNAと遺伝子

わたしたちの体のなかには、DNAと呼ばれる物質があります。DNAとは、デオキシリボ核酸(Deoxy-ribo Nucleic Acid)という物質の略名です。DNAは遺伝情報を記録しておくための物質のことですが、遺伝子の本体とイコールではありません。DNAはあくまでも物質であって、それそのものに何か意味があるわけではないのです。

そのDNAは、塩基(アデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G))と糖(デオキシリボース)とリン酸が結合した、ヌクレオチドという構成単位から成り立っています。

一方、遺伝子とは、DNA上にある「タンパク質をつくるための情報(アミノ酸の配列)を持つ領域」のことです。たとえばヒトの場合、DNAは約30億個あり、遺伝子はそれよりずっと少ない21,000種類だといわれます。つまり総DNAのうち、1~2%ほどがタンパク質合成に関与している領域、つまり遺伝子ということになります。

2.がん遺伝子と、がん抑制遺伝子

遺伝子(遺伝情報を持つDNA)の一部が、変化してしまうことを遺伝子の変異といいます。DNAはA(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という4種類の塩基(酸と対になる物質)から構成されていました。この塩基の配列が、入れ替わってしまったり(置換)、他の塩基が入ってしまったり(挿入)、抜けてしまったり(欠失)することがあります。たとえば本来「ATGC」と並ぶべき配列が「ATTC(置換)」や「ATCGC(挿入)」、「ATC(欠失)」などの配列に変化した場合がそうです。このように遺伝子の配列が異なる配列に変化してしまうことを、遺伝子変異といいます。

変異はさまざまな遺伝子で起こりますが、変異が生じたとき、特にがんの発生につながりやすい遺伝子があることがわかっています。

細胞の中にある遺伝子は、それぞれ決められた役割をもって働いています。その役割の1つが、細胞の増殖とその抑制です。このような役割をもつ遺伝子に変異が生じると、細胞の増殖をコントロールすることができなくなるため、がんが発生しやすくなります。

遺伝子には、「がん遺伝子」と「がん抑制遺伝子」があります。名前に「がん」とついていますが、いずれもがん細胞だけにあるわけではなく、正常な細胞にもある遺伝子です。

がん遺伝子

がん遺伝子とは,細胞増殖および分化のさまざまな面を調節する正常な遺伝子(がん原遺伝子)に、異常が生じたものをいいます。これらの遺伝子に変異が起きると,細胞増殖,細胞分裂,細胞代謝,DNA修復,血管新生,その他の生理学的プロセスを制御している経路(たとえば細胞表面の増殖因子受容体,細胞内のシグナル伝達経路,転写因子,分泌される増殖因子)が直接かつ持続的に刺激されるようになり、歯止めがかからなくなり、細胞が無秩序に増殖します。ヒト細胞の腫瘍化に寄与しうるがん遺伝子は、100以上知られています。

がん抑制遺伝子

一方、細胞が増えるのを抑えたり、遺伝子の変異を修復したり、異常な細胞を排除したりする役割をもつ遺伝子もあります。がん抑制遺伝子に変異が生ずると、DNAの統合を監視している機構が無効になるため,偶発的な遺伝子変異が生じた細胞が生き残って増殖するようになり,その結果として腫瘍が発生します。

参考資料)

「がんという病気について がんの基礎知識」(国立がん研究センター がん情報サービス 2023年8月8日)

「がんができる仕組み:発生と大きくなるスピード」(肺がんとともに生きる がんの基礎知識 監修:日本医科大学 呼吸器内科 臨床教授 笠原寿郎先生)

「がんはどうして発生するの?」(家庭の医療情報 監修:江戸川病院 後藤宏顕先生)

「がんの統計2022」(がん研究振興財団)